Littérature

Critiques littéraires

-

"Les deux Beune" de Pierre Michon (éditions Verdier)

Colette LALLEMENT-DUCHOZE

Composé de deux « textes » dont le premier a été publié en 1996, le roman de Pierre Michon mêle en une confondante unitédifférentes époques -par une constante collision temporelle- ainsi que la double quête du désir et de l’écriture, -métaphores et musique imposent à la phrase sa structure et ses balancements. Phrase qui ne saurait se détacher de la géographie mythique du Périgord, où le monde vibre dans son entièreté tout comme il a pu gésir dès l’origine. Origine qui précisément -et surtout depuis Courbet-, est inscrite dans le sexe de la femme ! Grottes préhistoriques, peintures pariétales, enfouissements de tous les possibles et de tous les fantasmes. Poissons d’argent qui frétillent dans les deux Beune à la confluence de tous les dangers désirés et refoulés tout à la fois !

Un narrateur -dont le prénom, tel un clin d’œil, ne sera révélé que dans « la petite Beune » s’exprime à la première personne. Le je de l’énonciation se confondant avec le je qui a vécu. Il se penche sur son passé (en recourant au passé simple, à l’imparfait d’habitude et au présent à la fois moment de l’écriture et présent dit gnomique). A 20 ans, il vient d’être nommé instituteur, dans une bourgade du Périgord, à Castelnau. C’est son premier poste.

D’emblée la « description » des « lieux » impose une lecture plurielle : anthropomorphisation (lèvre de la falaise) superposition par fondus enchaînés où passé et avenir ne font plus qu’un dans la fixité d’un présent éternel, appréhension de la Mort, traversée d’un Styx par des nautoniers bavards et bravaches, ces redoutables pêcheurs attablés, une patronne Hélène pythie des temps nouveaux, et cetteValachie où s’engouffrent ironiquement les clichés (j’étais au fin fond de la Dordogne c’est-à-dire nulle part en Valachie). La confrontation avec les élèves en ce mois pluvieux de septembre 1961, le renvoie tout autant au XIX° à l’époque de Jules Ferry qu’aux temps préhistoriques (vitrines de pierres). Et voici la rencontre épiphanique avec Yvonne la patronne du bureau de tabac. On pense à Frédéric Moreau de l’Education sentimentale « ce fut comme une apparition » hormis qu’Yvonne la belle callipyge -qui d’emblée a provoqué le désir- a tout de la bête : « c’était un beau morceau » (le texte sera d’ailleurs traversé par ces formulations rétrogrades et sexistes ; même si elles sont censées être utilisées au sens archaïque, au sens rupestre des choses comme pour les « figures pariétales »…).

Le roman « La grande Beune » est le récit de l’empêchement, de l’inassouvissement du désir. La petite Beune serait-il celui de l’accomplissement ?

27 années séparent les deux textes, mais nous retrouvons les mêmes personnages, la même conjonction du désir et de l’animal, (le renard du tout début qui métaphorisait le désir, les occurrences de la fente, de la carpe, du poisson) peut-être même intensifiée (c’est dire !!!). Et si la pluie a cédé la place au brouillard, l’écran que formait la première se transmue en une forme d’opacité où achoppe la fulgurance du désir. Même dichotomie qui joue avec la gémellité et la sororité et les effets de miroir - les deux Jean, les deux femmes à l’instar des deux rivières, affluents de la Vézère, les tristes compères février et mars, le « trou » découvert le premier soir qui ira se prolongeant en faux tunnel -ce qui n’exclut pas les connotations liées à l’acte sexuel, etc. Même contamination du « style ». La phrase se love sinue emporte la fièvre du désir décollette le fantasme attaché à Yvonne et dans le bruissement du sens qui se marie au bruissement de la Beune, elle dit la source du plaisir, ce flux et reflux des mots, ce souffle cette mélopée qui chante les vertiges, où le « rendu » de la sensualité fait corps avec le couteau de la lune les sequins la lèvre de la falaise les écailles des poissons argent. Dans le questionnement du narrateur, on devine l’entremêlement de l’apprentissage de la langue qu’il doit assumer en tant qu’instituteur/instigateur et du désir réel ou fantasmé (jarretelles du verbe, appâter les hameçons de la grammaire) ; tout le chapitre consacré au fils d’Yvonne dit sans ambages la « monstruosité » de celui qui sacrifie l’innocence à la quête de son désir (à travers les « humiliations » infligées à l’enfant, il fallait provoquer une réaction de la mère, la faire advenir à…)

Au fond d’une grange repose une moissonneuse batteuse ; elle barre l’accès à une grotte qui aurait été « peinte » mais un soir d’ivresse les deux acolytes, les deux Jean, avaient tout nettoyé au Karcher. L’épisode mérite d’être retenu car il éclaire la façon dont procède le romancier dans « La petite Beune » : installer une forme de cérémonial dans l’amplitude d’une phrase complexe -qui va de pair avec la montée du désir – (l’accouplement est un cérémonial -s’il ne l’est pas c’est un travail de chien. La jouissance est une phrase. Longue contournée obéissant à des rites, des formes) puis brutalement ce sera l’éclatement de phrases brèves, énoncés quasi lapidaires tel ce graffiti hic fututa sum (lupanar à Pompéi), le recours au dialogue (dans un texte d’où il est globalement banni) qui privilégie l’oralité ; phrase silex ! « mon silex, mon sens » « le sens est un biface ».

Et c’est rétrospectivement que l’on comprendra mieux le sens de l’exergue emprunté à Andreï Platonov

« La terre dormait nue et tourmentée comme une mère dont la couverture aurait glissé »

-

« Fantaisies guérillères » de Guillaume Lebrun (éditions Bourgois)

Colette LALLEMENT-DUCHOZE

En revisitant l’histoire de Jeanne d’Arc, dans une langue hybride qui tel un sabir mêle allègrement argot contemporain, anglicismes, tournures de l‘anglo-normand, faux moyen français, et culture pop, Guillaume Lebrun -dont Fantaisies guérillères est le premier roman- non seulement s’en est donné à cœur joie mais il est parvenu à communiquer ce plaisir à ses lecteurs.

Bienvenue dans un univers désopilant, digne de celui des Monty Python !!

Voici une narratrice Yolande d’Aragon, (dite YO) belle-mère du futur Charles VII, sa voix sera relayée par celle de Jehanne numéro 12, -l’élue qui « sauvera » la France-, alors que Jehanne numéro 7 est chargée de « façonner le boniment à clampins » -Domrémy les moutons la piété (c’est que le peuple a besoin d’une histoire voire d’une mythologie qui façonnera son imaginaire).

Yolande appartient au parti des Armagnacs par son mariage mais opportuniste, elle peut rallier le clan des Bourguignons. À son actif : la mort des deux fils du roi, l’empoisonnement de son mari Louis II d’Anjou, et pour répondre à Louis III, savoureuse, elle proclame « sweetheart nous ne sommes ready nenni ».

C’est le bordel en France : guerres fratricides (Armagnac/Bourguignon) guerre de Cent ans (France/Angleterre). Comment y remédier ? Yolande croit dans le pouvoir et les vertus des Esprits. Sa vision ? Une prophétie. Un message du Maître ; son vrai Dieu « le royaume sera sauvé par une bielle et vaillante et vierge Guérillère » capable de « bouter hors de France les « envahisseurs » » et de mettre fin à la guerre civile. De fidèles chevaliers « battent la campagne » pour « recruter » les « pucelles ». Ce sera le jehanne project (once again welcome).

Et c’est ainsi que Jehanne (l’être providentiel) va apparaître dans le récit ; un personnage aux antipodes de l’image iconique qui a traversé les siècles (dans ses différentes récupérations politiques) ; Jehanne 12 est un laideron sale et potelé, ignare et fort en gueule ; homosexuelle la « pourcelle » -sobriquet donné par YO car Jehanne s’épanouissait dans la compagnie des porcs- est secrètement amoureuse de YO !

La voix de Jehanne 12 (dans les chapitres toxic, gone girl, city of angels) apporte un point de vue différent de celui de YO, quand il s’agit de relater des événements similaires ; mais pour d’autres faits/événements auxquels YO n’a pu assister (la scène de carnage par exemple) elle est censée en expliciter la genèse et la nature ; de même en adoptant une focalisation interne elle se plaît à évoquer son intimité -la volupté de « la léchure somptueuse par exemple ou son goût cannibalesque -prise en flagrant délit de savourer la chair de ses trucidés, elle sera d’ailleurs « châtiée ».

L’épisode d’Orléans vaut son pesant de gore et de fantasmagorie. Jehanne est SEULE ou plutôt entourée de fantômes féminins. On crie à la sorcellerie… YO était persuadée qu’Orléans était le Nœud de la Grande Jonction, elle doit se rendre à l’évidence : le Maître est un Usurpateur !!!

Et voici les « résistantes » luttant contre le « néant de la beste ». Certaines sont exhumées du Livre (gravé sur le corps d’Abdul). L’auteur nous entraîne (20 pages) dans un récit épique celui d’un combat, d’un massacre d’une hécatombe où giclent le visqueux et le gore !!! Avant le « twist » qui, telle une ronde de Matisse, salue le triomphe de la sororité. Jehanne ? Bien évidemment, elle est au-dessus du « lot genré ». Le lecteur quant à lui est invité à feuilleter les « vies parallèles des femmes illustres ». Et l’histoire (sens large) reprendra ses droits : Charles VII abandonne Jehanne (Yolande agit de même).

On comprend a posteriori la recommandation liminaire destinée aux moines copistes « aucune protestation de votre part concernant la véracité de ce récit ne sera prise en compte ».

Par moments la cacophonie -certes maîtrisée dans ses épousailles avec la parodie- peut donner l’impression de gratuité et lassera peut-être certains lecteurs !!!

Fantaisies guérillères n’en reste pas moins un roman de la turbulence et de l’exubérance (dans toutes les acceptions de ces termes) aux accents queer et féministe ; un roman où l’inventivité et l’audace font bon ménage avec une documentation époustouflante et féconde !

-

« Nouvelle Vague » de Patrick Roegiers (éditions Grasset)

Colette LALLEMENT-DUCHOZE

Après « Le roi, Donald Duck et les vacances du dessinateur », un ciné roman où les personnages principaux le roi Léopold III et Hergé jouaient leur propre rôle dans un film que l’on tournait en même temps que les pages du récit, voici les maîtres incontestés de la Nouvelle Vague (dont Truffaut Godard Rivette Resnais Rohmer Chabrol Varda) leurs acteurs fétiches (la liste serait longue) devenus « personnages » du roman de Patrick Roegiers Nouvelle Vague. Composé de vingt-quatre chapitres (comme le cinéma c’est la vérité 24 fois par seconde !!) ou vingt-quatre séquences, ce roman entraîne le lecteur dans les « coulisses » de la création (celle de l’écrivain, celle des réalisateurs, celle des acteurs). Des séquences avec des fondus enchaînés, des raccords audacieux, un (ou plusieurs) fil(s) directeur(s) car si le temps est un thème récurrent, le duo Bacri/Dussolier du film de Resnais On connaît la chanson n’est-il pas censé assurer une permanence dans l’impermanence des « choses de la vie » ?

En ouverture, tel un prologue, voici la salle de rédaction des Cahiers du cinéma (pierre angulaire de la Nouvelle Vague) et la bande des quatre « cinglés de cinéphilie, résolus et fanatiques, intolérants et provocateurs ».

Deux films vont servir de support Cléo de 5 à 7 d’Agnès Varda (le « personnage » est annoncé à la fin du premier chapitre) et On connaît la chanson de Resnais (raccord : salon de coiffure Alexandre). Patrick Roegiers en restitue des pans entiers -comme directement empruntés au scénario ou au storyboard-, débordant le cadre des chapitres, débordant aussi le cadre « historique ». Mais ne nous y trompons pas ! l’auteur se plaît à « imaginer », à « superposer ». Il procède aussi par arborescences encyclopédiques. Saluons au passage son érudition ; il ne s’agit nullement de « reproduire » des pages de Wikipédia comme le font certains, mais de redonner à la littérature (conjointement au cinéma) une fonction qui mêle interprétation du réel, fiction, travail de mémoire. Une fonction exploitée dans La traversée des plaisirs et dans l’uchronie La nuit du monde. Friand d’anecdotes, de citations, il fait « revivre » les « artistes » dans leur quotidien (lieu d’habitation, mensurations, gouailles, détestations, phobies, amours). On retrouve son goût prononcé pour les accointances les ressemblances (les coïncidences existent affirme-t-il quand il imagine Eric Rohmer et Alain Resnais conversant dans un bus le temps d’une séquence, sur la finalité le contenu les exigences de la création cinématographique même si l’un (Eric) est son propre adaptateur et que l’autre (Alain) adapte pour l’écran l’œuvre des autres ils voient le dôme des Invalides que Maurice Ronet contemple de son appartement (renvoi au film de Chabrol) et comme Rohmer n’aime pas rester assis trop longtemps à cause de sa scoliose, ils descendent ; fin du voyage qui coïncide avec la fin de la séquence… D’autres coïncidences prouveraient aisément que certains lieux sont « habités » (osons le « pastiche » comme les plages d’Agnès) en revanche celles sur le chiffre 13 (par trois fois répétées) se limiteraient à un simple constat !

Dans le travail de « recension » l’auteur insère des souvenirs personnels ; ici le « je » intrusif joue (auto dérision ?) sur une fonction testimoniale désuète (comme moi ; je l’aperçois ; j’y ai été ; je l’ai vu Montand Resnais ; je ne l’ai vu qu’une fois). Mais parfois de façon plus éloquente le « je » peut impulser un chapitre (séquence du Garçon) dire haut et fort l’admiration pour Sautet -cet architecte de l’émotion, ce mélomane des sentiments et des passions ce sismographe des sentiments et les affinités avec Resnais (le chapitre 18 s’ouvre sur cet aveu « Alain Resnais est peut-être le metteur en scène que j’admire le plus et celui avec qui je me sens le plus d’affinités. Le film que je préfère, et de loin, est On connaît la chanson 1997 avec une prédilection pour la scène où Simon (Dussolier) se « voit passer en uniforme d’apparat de la Garde républicaine à cheval » et il chante Vertige d’amour d’Alain Bashung).

Et pour chacun des réalisateurs évoqués voici une formule-choc : Godard ne fait pas un film politique mais il fait politiquement un film ; Chabrol ? entomologiste des insectes sociaux. Resnais « aventurier de la nouveauté, perfectionniste facétieux » ; Rohmer et son vérisme maniaque ; il en va de même pour certains acteurs : Luchini « chorégraphe du verbe, intello brillant ludion exaspérant cabot irritant ».

La partition est scandée, ponctuée par des expressions laudatives (« quel récital ») ou ironiques selon le contexte, par des onomatopées (tchac, ding) quand ce n’est pas la reproduction pure et simple de claps ou des fameux « action » « coupez ».

La phrase peut épouser le rythme de la scène : ainsi grâce à une longue phrase accumulative faite de propositions courtes et de verbes d’action, nous imaginons Yves Montand chorégraphier ses allées et venues à l’intérieur de cette salle de restaurant (dans le Garçon) mais après tout un serveur n’est-il pas un comédien en représentation et un acteur débutant est-il autre chose qu’un porteur de plats ? Patrick Roegiers aime aussi mélanger les genres (il mêle blocs narratifs propres au récit, dialogues empruntés au genre théâtral, change de police et de disposition typographique) ; la restitution (en mots et en images) la plus bluffante est celle de l’accident dans Les choses de la vie.

Ce roman alerte -formidable plongée dans les années de la nouvelle vague- a les allures d’une saga romanesque (réseau complexe de personnages) dont les mouvements épouseraient ceux d’une caméra vive et parfois vertigineuse. L’auteur nous aura entraînés d’un plateau à l’autre, d’un film à un autre, d’une méthode de travail à une autre d’un palier à un autre, débusquant des auteurs des acteurs à la fois bien en chair et transparents (à l’instar de cette méduse qui apparaît en surimpression pendant la scène de la crémaillère à la fin du film de Resnais ?)

-

« L’heure des oiseaux » de Maud Simonnot (Les éditions de l’Observatoire)

Colette LALLEMENT-DUCHOZE

2008 : on découvre que le célèbre orphelinat de l’île de Jersey qui avait fermé dans les années 1970, était un lieu de maltraitance physique et psychique. En s’emparant de ce réel, -un factuel vérifiable-,la romancière cherche -tout en le fustigeant- à l’incarner dans le parcours/destin de deux enfants orphelins Lily et le Petit. Parcours qu’elle confronte à l’enquête menée 60 ans plus tard par une jeune femme sur les traces de son père. Montage parallèle, dualité et gémellité, réalisme et onirisme, traversent en un faisceau d’enchevêtrements un drame qui devient une tragédie existentielle avant d’être exhaussée au rang de tragédie mythique !

Soit deux temporalités, deux types d’énonciation (le je de la narratrice et un récit à la 3ème personne) deux « enquêtes » mais qui sont aussi « quêtes » de soi, quête des origines, deux « styles » d’écriture -journalistique et poétique, du moins au tout début. Ce choix initial peut paraître « artificiel » mais grâce au soin apporté aux raccords et grâce à des similitudes par-delà la temporalité - la sensibilité aux chants des oiseaux, les liens de parenté – les deux « blocs narratifs » loin de se juxtaposer en morceaux éclatés, vont se croiser jusqu’à parfois s’enchevêtrer, tout en préservant leur spécificité.

Lily pour pallier les brimades la maltraitance survit grâce au chant des oiseaux, grâce à la découverte de la Forêt oubliée, grâce à la connivence avec l’ermite et grâce à l’amour « inconditionnel qui la lie au Petit » ; dans le lieu de profonde paix elle rêve sa vie ; couronnée de branches et de pétales, cette Déméter des temps modernesse crée un jardin inviolable pour affronter le supplice quotidien ; elle exécute une danse du soleil tenant un fossile soit des millions d’années dans ses mains. Mais l’île est -par essence- une prison dont elle ne pourra hélas ! s’échapper. (Une île est une cellule à ciel ouvert ; l’azur forme un mur). Au moins avec le Petit (Simon) elle aura su « briser la normalité de ce monde, en arracher le voile, et permettre aux choses de briller de leur propre lumière intérieure » (Valeria LuiselliArchives des enfants perdus, cf exergue). Tout cela est évoqué avec l’élégance poétique du conte !

La narratrice, progressivement, méticuleusement, « reconstitue » les événements : elle a rencontré les deux sœurs l’ex institutrice et l’ex intendante, a recueilli le témoignage de Meredith, a consulté les « archives » de police, a pu voir le cliché du cadavre au bas de la falaise, s’est interrogée sur le rôle d’Alphonse Le Gastelois. Sur les traces de son père enfant, elle a découvert l’abandon, la solitude et le mal ; son enquête est évoquée avec la distance propre au style froid du journalisme mais se pare de remarques plus personnelles agrémentées de souvenirs (restitués tels des flashes). La fin de son enquête coïnciderait avec la découverte d’un crave que lui avait demandé son ami ; en vain elle l’avait cherché dans les crevasses alors que la corneille sautille à la surface du marais « tout était maintenant à sa place sur l’île ». Encore que !!!

Sa perception de la mer, de l’île a changé (la mer avait permis à ces gens de vivre en paix avec leurs secrets, c’est elle qui leur conférait cette arrogance ; en temps normal j’aurais été séduite par la beauté de ce spectacle marin).

Parallèlement, 60 ans auparavant, au moment de s’enfuir, Lily ne « reconnaît » pas la beauté de la caverne, cette cosmogonie de dentelle de pierre et d’ocre que lui avait fait découvrir l’ermite ; cette fois-ci l’inquiétude annule toute beauté. Funeste pressentiment !

À mesure que progresse l’enquête, les différences entre les deux styles si particuliers (voire opposés) semblent s’amenuiser et les descriptions (ambiances, circulations d’odeurs, répartitions des couleurs, musique des chants d’oiseaux) s’inscrivent dans une façon de percevoir le « monde » assez similaire. C’est que les deux personnages sont hyper sensibles au « monde » de la flore de l’humain et de l’animal même si l’une, liée immanquablement à l’enfance, est dictée par l’instinct de « survie » et joue le rôle de viatique et que l’autre a été précieusement « enseignée » par le père et le compositeur Olivier Messiaen.

Si le mal est incarné par Y le surveillant et par le directeur Tilbrook, deux sadiques, mais aussi par les « notables » locaux !! les tortures brimades viols resteront hors champ. Leur suggestion en sera d’autant plus forte pour ne pas dire insoutenable ! Lilya fermé les yeux marrons, a cessé de respirer, son esprit s’est échappé de la cave elle entend un rouge-gorge qui module ses trilles. Cave maudite ! Entrailles de la Honte ! Inhumaines !

Lily avait découvert son « corps » ses yeux en amande son visage de madone solaire ; elle a revêtu la robe rouge ; pour ne plus jamais se laisser piéger dans son corps de… Elle a attendu « l’heure des oiseaux » son heure préférée celle où la forêt devenue bleue renaît. Cette heure merveilleuse suspendue avant l’aube, où tous les chagrins s’effacent, où tous les espoirs semblent permis.

Elle n’aura pas eu le temps de déplier ses ailes mais pas eu le temps non plus d’avoir mal. Ni de voir le jeune chevreuil qui a fait craquer la branche bondir avec sa grâce habituelle à travers le sous-bois.

-

« King Kasaï » de Christophe Boltanski (Ma nuit au musée Stock)

Colette LALLEMENT-DUCHOZE

Chaque année, la maison d'édition Stock demande à un écrivain de s'enfermer (avec son sac de couchage ?) et de passer la nuit seul dans un musée. Ce fut le Museo del Greco à Tolède que choisit Leonor de Recondo, (la leçon des ténèbres), le musée Picasso pour Enki Bilal (Nu avec Picasso). Christophe Boltanski a opté quant à lui pour le musée du Congo belge (rebaptisé Musée royal de l'Afrique centrale, puis depuis 2018 Africa Museum). Il l’avait visité en 2010 dans le cadre d’un autre livre qui se passait au Congo et pince-sans-rire il pose ingénument la question « comment décoloniser un musée, parangon du colonialisme » (le Congo qui fut LA propriété privée du roi Léopold II).

Avant de pénétrer dans l’empire comprimé dans une boîte, une encyclopédie à trois dimensions, une arche qui contient tout, toute la mémoire d’un monde rassemblée dans un même écrin, bien avant de se poser sur le lit de camp face au King Kasaï (cet énorme éléphant empaillé après avoir été sauvagement tué… en vue de l’expo de 1958), le « voyageur » (car il s’agit d’une « authentique expédition » dans ses sens propre et figuré) s’arrête à Tervuren, église Saint Jean l’Evangéliste ; il contemple la nécropole oubliée : 7 dalles 7 stèles 7 cénotaphes, la date gravée 1897 et nous lisons le « martyrologe » Sambo Zao Ekia Pemba Kitoukwa Mibange Mpeia ; 7 êtres jadis jetés en pâture, encagés comme des bêtes, exposés au regard des promeneurs de l’expo universelle de 1897. Ces mêmes noms auront la force conclusive d’une coda quand le « voyageur » aura terminé son périple « au cœur des ténèbres ». De même avant de pénétrer dans le monde de King Kasaï -et la lecture sera aussi un voyage intérieur- le lecteur est invité à s’interroger sur l’exhortation de Frantz Fanon, dédiée aux « damnés de la terre » ; un exergue, telle une devise gravée au fronton de l’Histoire, exergue qui d’emblée souligne la dimension à la fois historique et politique de l’ouvrage de Christophe Boltanski. Et d’ailleurs, même la « restauration » du musée qui contraint le visiteur à emprunter d’abord une voie souterraine, ne correspond-elle pas à une vision typiquement coloniale : appréhender le continent africain par ses « tréfonds », « ses trésors enfouis » que l’on est venu « piller » sans vergogne !!!!

En faisant se télescoper plusieurs temporalités et plusieurs « motifs » l’auteur tisse un réseau de correspondances qui architecturent sa narration (au gré de son cheminement au « cœur des ténèbres » et des pauses) : dualité, gémellités, similitudes, superpositions et mises en abyme. Voici le passé confronté au présent, une visite antérieure et la visite actuelle, les péripéties et Tintin au Congo, (Hergé a puisé sa matière dans ce qui fut le Musée du Congo belge et sa bande dessinée est le miroir d’un colonialisme décomplexé affiché en haut lieu au début du XX° siècle), la forêt primitive hostile que traverse Marlow dans le roman de Conrad « Au coeur des ténèbres » et le souterrain que doit emprunter l’auteur, la recherche de Kurtz et celle d’Alphonse Boekhat, comme Charlie Marlow j’avance à contre-courant, je pars moi aussi sur les traces d’un Kurtz. Boltanski se plaît aussi à jouer sur la dichotomie du mot « sens » : où aller ? quelle signification donner ? ce que confirme l’abondance des interrogatives ; « où suis-je ? », « vers quels confins me suis-je égaré ? », « je songe à revenir sur mes pas mais pour aller où ? », Voyageur aveugle dans ce qui se donne à voir il nous entraîne dans un dédale piranésien. Et que signifie « statues en dépôt » (fruit d’un compromis bancal ? Je ne suis pas le seul à tâtonner dans le noir).

Le « style » emprunte parfois aux exposés didactiques mais ils sont toujours empreints d’ironie (la généalogie des Boekhat, l’historique du colonialisme belge en la personne de Léopold II par exemple). Le surnom King Kasaï donné à l’éléphant serait en lui-même un oxymore ou du moins une antiphrase. Un éléphant traqué abattu, une royauté bafouée ; aux bords d’un affluent du Congo ? et la chasse comme métonymie de la colonisation (que ce soit Alphonse Boekhat ou le personnage de BD Tintin) et ce que l’on donne à voir a été écharné, disséqué, éviscéré ou crucifié sur du liège à l’instar d’un continent ??

Qu’il s’agisse de trophées, d’animaux empaillés, d’objets, qu’il entende les « appels » de la forêt fantôme, qu’il lise attentivement les cartels, l’auteur le met en résonance avec les « déflagrations » du monde et si la tentation de juger est « vive » elle n’a rien à voir avec celle péremptoire des procureurs en carton-pâte de nos médias…

L’essentiel est ailleurs. Un musée des autres nous informe d’abord sur nous-mêmes.

N’étant pas historien, ni ethnologue encore moins naturaliste ou géographe, l’auteur n’est pas habilité à « juger les œuvres du monstre/Musée » ; il le reconnaît (avec humilité ?) au début alors qu’il vient de s’engouffrer dans son ventre ; un aveu que renforce la répétition de l’adverbe « trop » trop imposant trop lourd trop chargé trop casse-gueule ; mais il est convaincu que ce musée montre moins le Congo que la vision occidentale de ce pays et que la colonisation n’est pas seulement une « histoire belge » mais un récit européen.

Récit aujourd’hui délibérément édulcoré ; or les traces de ce qui a été, sont là en filigrane tel un palimpseste, (cf 4ème de couverture « l’histoire s’enfonce dans la nuit européenne […] l’auteur s’aventure au cœur des plus violentes ténèbres, celles de notre mémoire »).

-

« La patience des traces » de Jeanne Benameur (éditions Actes Sud)

Colette LALLEMENT-DUCHOZE

Simon, psychanalyste qui avait toujours « écouté » les autres « au risque de faire taire sa propre histoire » a besoin de commencer un autre chemin. Ce « changement » se fera à la faveur d’une cassure, à valeur de fêlure. Car le bol bleu qu’il caressait chaque matin et qui avait longtemps participé d’un rituel quasi immuable, le bol qui a gardé en empreintes des traces plus sombres malgré les lavages a cédé ; désormais les « deux moitiés » sont à explorer séparément. Une cassure ! promesse d’une aube nouvelle ?

Dans « La patience des traces », nous allons suivre Simon Lhumain depuis son départ de France, jusqu’aux îles Yaeyama, nous allons cheminer avec lui, au gré des rencontres (celles déterminantes de ses hôtes Mme Itô et son mari Daisuke), pénétrer une psyché qui jamais ne se dérobe à l’œil ni à la mémoire, grâce au drapé des tissus bingata et l’art du kintsugi, dans la délicate intimité du silence.

Le roman dans son entièreté semble reproduire le lent travail du tissage et du kintsugi. A la fois par sa structure et son contenu. Les premiers « mouvements» de la « partition » -soit avant le départ de Simon, avant qu’il ne prenne l’avion pour le Japon- opposent des « blocs » narratifs (la baignade, le dîner avec Mathilde par exemple) à des « fragments » (qui mêlent narration et réflexions) dont certains réduits à une phrase isolée typographiquement tout en évoquant ce qui sera plus amplement développé -à l’instar de variations- (l’île de l’enfance, Louise, Mathieu, le saut de la raie Manta, Lucie F) et sur le sol japonais la trame narrative apparemment linéaire, semble procéder, par le jeu des retours en arrière et leur confrontation au présent, à la « coloration » des pans du passé revisité, après les avoir tissés (sélectionner les « meilleurs bananiers », détacher les fibres, diviser les lanières, attacher les fils les uns aux autres) ; l’atelier se muant par l’alchimie des mots en habitacle de l’écriture. Daisuke le réparateur de céramiques met en parallèle son art le kintsugi et une forme de sagesse : savoir réparer les fissures de l’être, c’est en faire un art pour accéder à la sérénité. Or c'est par lui-même que Simon (qui ne comprend pas la langue), en fera la souveraine expérience ! Savoir remettre en question les clichés sur le temps par exemple ou apprendre une syntaxe nouvelle (amitié avec Mathilde). Du désir d’écrire au désir de penser / Il y a le pas d’Isis/ Celui qui mène d’un mot / à un autre (Le pas d’Isis Jeanne Benameur). La démarche de l’écrivain ne peut-elle s’appliquer -mutatis mutandis- à celle du personnage principal de La patience des traces ?

Dans le lent « travail » de réappropriation de soi par soi, s’impose, cardinale, la volonté de (re)trouver un état d’avant le verbe, d’avant l’alphabet, ce « moment où la pensée sait d’un savoir archaïque qu’elle est du corps. Avant tout du corps ». Dès le début du roman (un incipit à valeur épiphanique) les deux morceaux du bol cassé, lui rappellent Adam et Eve d’avant la chute « tout à la joie sans alphabet, du corps nu ». Chez ses hôtes japonais le fait de ne pas parler -ni comprendre d’ailleurs- leur langue lui fait (re) découvrir cet état précieux. Avant de se ceindre d’une cape pour « remonter le temps » il s’émerveille devant cette rouge protection vivante « celui qui la portait devait se sentir à l’abri de tout. Comme avant tout langage ». En lisant, en « déclamant » les vers de Yannis Ritsos il « sent vibrer dans sa propre voix la poésie charnue, déroutante de beauté fruste C’est le prosaïque enfin dévoilé, comme si on voyait chaque chose pour la première fois » Tout en consignant notes et réflexions (car il a son carnet ici tout comme il prenait des notes dans l’exercice de sa fonction, notes qui « encombrent » désormais à la fois l’espace et le temps, alors qu’il cherche à « désencombrer » son coeur…) il gardera l’empreinte de ce doigt d’enfant (dont l’identité Usui fille de la pluie sera révélée plus tard)…

Le personnage de Lucie F -qui revient à intervalles réguliers-, sera déterminant dans le « parcours » mental de Simon. Il croit l’avoir reconnue à l’aéroport. Pourquoi est-ce Lucie F qui revient ? s’interroge-t-il ? Il ne peut résister à la vision qui s’impose. Cette « patiente » était venue au cabinet car elle « ne savait pas habiter » ; Simon entend encore la vibration de sa voix aux deux tons si distincts ; hélas il n’a pas su lui répondre ou si mal -Une torture qui perdure ! Or grâce à quelques passages à focalisation zéro, l’auteur dit et voit ce que Simon ne peut voir « s’il savait tout le chemin qu’il lui a fait faire » (à moins que ces passages ne jouent le rôle de prolepses !)

Jouant sur les temporalités (un présent dit de narration mais qui renvoie à un passé plus ou moins proche), sur la disposition typographique (les blancs comme autant de silences) sur l’entremêlement rêve et réel, sur l’enchâssement de récits (le rêve de Lucie F, et son commentaire ; la légende rapportée par Daisuke), en superposant plusieurs « voyages » et en passant avec fluidité du récit à la troisième personne au monologue intérieur, la romancière rend palpable un silence « bordé de paroles justes »

De l’île de l’enfance en la présence de Louise et de Mathieu jusqu’aux sources chaudes en la présence de Daisuke, du cabinet de consultations jusqu’à la demeure à la baie vitrée, celui par qui la parole d’autrui advenait ou plutôt la « profondeur tue de toute une existence, aura compris de « tout son être » que « le début de tout c’est bien de pouvoir aimer ce qu’on désire »

Ne plus s’emparer des actes qui nous font du mal.

Au terme de sa « quête » il sait que l’âme n’est ni un état ni quelque chose de mystérieux mais un mouvement. Fugace.

Il n’y a pas d’état d’âme. Il y a des moments d’âme

-

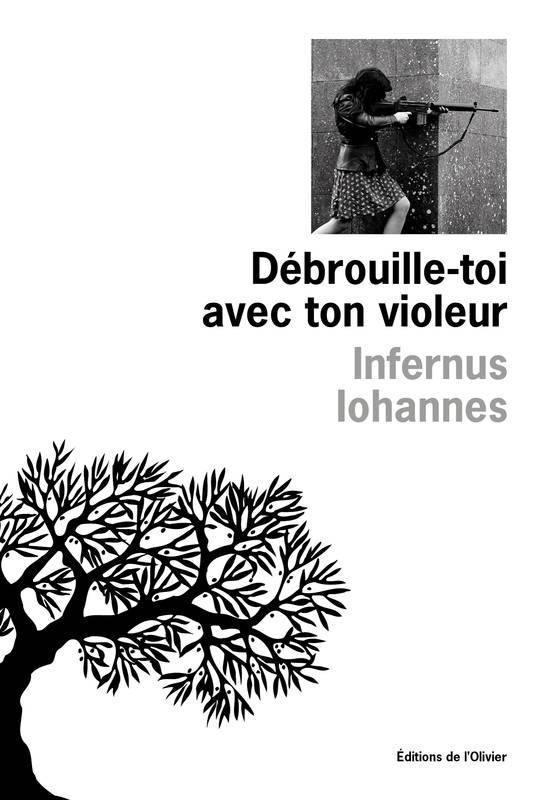

« Débrouille-toi avec ton violeur » de Infernus Iohannes (Editions de l’Olivier)

Colette LALLEMENT-DUCHOZE

La littérature post-exotique est écrite par des sœurs et frères d’armes qui dans toutes les langues « témoignent de l’immanente et inexorable violence destructrice de l’homme ». Le 46ème volume de l’édifice, qui en comportera 49, est une œuvre collective ; la signature Infernus Iohannes de Débrouille-toi avec ton violeur, Nos grandes traductions, regroupe en effet aussi bien les auteures Miaki Ono, Molly Hurricane, Maria Soudaïeva que leurs traductrices -dont Astrig Koenig, Maria Schnittke, Irena Echenguyen. Voici trois chants traduits respectivement du japonais, du maganéen et du russe. Trois paroles vociférées, celles de trois femmes inspirées et inspirantes. Ecoutons ces « jaillissements » comme venus du fond des âges et des viscères, relayés par certains silences, écoutons ces paroles de « survivantes » pleines de rage et qui dessinent en filigrane (ou en creux c’est selon) des problématiques féministes très contemporaines.

Même si Antoine Volodine est concrètement celui qui porte la parole, (et le lecteur s’est déjà familiarisé avec ses hétéronymes dont Lutz Bassmann, Manuela Draeger, Elli Kronauer) cela ne saurait « modifier le statut des écrivains post exotiques ». Dans ce 46ème opus, il sera le traducteur de Slogans. Effacement par fusion dans l’anonymat de la signature collective -c’est la revendication des auteur.e.s post exotiques, et c’est le pacte avec le lecteur. Or une traduction est une re-création à partir d’un original peut-être inaccessible, oral essentiellement -en tout cas élaboré dans le milieu carcéral imaginaire propre au post exotisme. Deux textes sont parvenus au quartier haute sécurité et un surgi d’une cellule du quatrième étage. Et le collectif a de quoi être fier de pouvoir diffuser ces traductions « hors des murs » ; bien plus, l’exercice même de la traduction a suscité l’empathie en les traduisant nous nous coulions en elles, en les traduisant nous transformions leur voix en la nôtre, en les traduisant nous étions elles.

Gageons que cette empathie gagne aussi le lecteur. Un lecteur intrigué par le titre. Car si « débrouille-toi avec ton violeur » correspond à la parole de la Japonaise Miaki Ono, qui fustige l’éducation et les discours de propagande maquillant l’essence même de tout acte sexuel « toute pénétration est un viol », ce titre a été choisi pour l’ensemble des trois textes mettant ainsi en exergue une forme commune de violence, celle de l’intrusion et de l’enfermement (dans le couple comme à l’échelle planétaire).

Dès lors laissons-nous habiter par la force explosive, le caractère torrentiel déchaîné et viscéral de l’écriture qu’elle soit complainte torturée, ressassement d’anathèmes, imprécations, objurgations. Des phrases comme expectorées la rage au ventre !! Serait-ce un guide de survie (même si les auteures ont cessé de vivre, si elles sont dans le Bardo, dans les espaces intermédiaires, si elles sont vivantes et trépassées à la fois) un guide à la fois poétique (sens étymologique) et viscéral (sens propre) ?

Dans un long monologue réparti en 343 paragraphes de longueur inégale -certains réduits à une phrase isolée typographiquement-, Maiki Ono clame sa détestation de la sexualité telle qu’elle a été programmée de façon plurimillénaire pour les femmes. La reprise des mêmes formules (message ordre barbarie archaïque) ou de l’injonction débrouille-toi qui scande les paragraphes, la crudité du vocabulaire (le pénis cette queue et son extrémité gicleuse, sa vomissure, purée liquide tiédasse) le recours à l’illustration par des cas précis, les formulations « quel que soit… » pour attester d’une universalité qui ne souffrirait pas d’exception, tout cela fait que loin d’être ressassement gratuit, la parole libérée de toute contrainte se déploie en une sorte de litanie, (par moments la « construction » peut rappeler le pantoum) destinée à un « tu » (qui inclut le lecteur…).

Dans Sous les viandes nous assistons à l’étouffement de la planète par des méduses tombées du ciel. Dans un monde divisé, les « pourris d’en bas » ne cessent de traverser des tunnels de viande en tentant de se venger des pourris d’en haut, comme dans un utérus infini n’offrant que la mort en naissance. La parole de Molly Hurricane, cette sœur d’autres monstres femelles psychotiques, parole qui a exigé un collectif de traductrices, frappe par la spontanéité d’une oralité restituée (emploi de ça, de gallicismes, abondance de points d’exclamation et suspension), où la répétition de « allez » impulse le mouvement, où les mots composés « boyaux démocrates » tripale-démocrate », certes empreints d’humour, sont au service de la dénonciation de systèmes politiques (qui ressemblent aux nôtres).

Sur un mode incantatoire d’une fulgurante inventivité Maria Soudaïeva la poétesse, déploie « à la mémoire des 7 femmes tuées » trois blocs de 343 exclamations (en majuscules). L’avant-propos avait prévenu le lecteur : Antoine Volodine, le traducteur, a « réorganisé le matériau originel s’est immergé dans le texte source, afin de mettre au jour les splendeurs d’une poésie unique, rendre « hommage » à cette « sœur d’écriture » (tout comme Elli Kronauer « traduisant » les bylines russes). Et de fait, il nous entraîne dans un « tourbillon » imprécatoire où certaines exclamations ont la force suggestive du chamanisme mais aussi du surréalisme, afin de rallier les « petites sœurs » dans une permanente insurrection.

Mais par-delà les spécificités formelles de chacun des textes traduits, par-delà la violence mortifère commune aux trois, retentit un cri d’espoir. A la fin du long monologue Miaki Ono clame en une longue phrase aux accents lyriques un amour de l’amour, du plaisir, de la beauté. Chacun des trois programmes de Slogans se clôt par un couplet sur « les mauvais jours qui finiront » où l’emploi du futur a valeur d’une promesse inviolée (?)

Plaintes horrifiées, appels, chants poétiques, puissantes clameurs, fulgurances (cf quatrième de couverture)

Nos sœurs

C’était nous

-

« Vivre vite » de Brigitte Giraud (éditions Flammarion)

Colette LALLEMENT-DUCHOZE

Prix Goncourt 2022

Le 22 juin 1999 à 16h21 Claude est victime d’un accident de moto. Brigitte Giraud, sa compagne, sidérée de chagrin, après avoir mené durant vingt ans une enquête sur les petits événements qui ont précédé la mort -enquête qui est aussi quête de soi-, aura épuisé tous les possibles. Lancinante litanie des « si », celle des hypothèses, Vivre vite est aussi le portrait d’une époque, d’une génération, d’un milieu. Et Patrick Autréaux, cité en exergue « écrire c’est être mené à ce lieu qu’on voudrait éviter », orientera notre lecture (fonction quasi programmatique dévolue en général à l’exergue) car sa formule ramassée, résume dans son laconisme même, à la fois la genèse du récit (in principio erat la Maison/Verbe) et la finalité de l’entreprise littéraire (en général).

L’intime -la perte de l’être aimé, la douleur dévastatrice- résonne aussi d’accents empruntés à la tragédie antique sur le fatum ! peut-on comprendre l’incompréhensible ? et de ce fait a une portée universelle L’intime n’a de sens que s’il résonne avec le collectif. (…) J’ai envie de penser que [les jurés] ont vu cette dimension beaucoup plus large qu’une simple vie intime, qu’une simple destinée affirmait Brigitte Giraud après l’annonce du prix Goncourt.

Le titre emprunté à une chanson de Lou Reed, un des rockers que Claude appréciait beaucoup, imprègne d’emblée le récit d’une force incandescente : un hymne à la vie. Car ce texte autobiographique peut se lire entre autres comme une lettre d’amour à l’Aimé (et dans la profusion des conditionnels irréels du passé, l’emploi singulier du présent -qui n’est pas seulement le temps du moment de l’écriture-, le prouverait aisément)

Vivre vite, récit autobiographique, est structuré en trois parties. Un préambule - vente de la maison celle achetée avec Claude en 1999- avec ce tour du propriétaire auquel répond en écho l’ultime « tour de la question » …si… « les journées qui ont précédé l’accident ne s’étaient pas emballées dans une suite d’événements tous plus inattendus les uns que les autres. Défileront, telle une ample théorie, les 21 « si » entrecoupés de 2 « pourquoi », 23 titres, 23 chapitres, au cœur du « vivre vite », sa partie centrale, cardinale vertigineuse. Avant que l’épilogue (l’éclipse et toutes ses connotations) n'ouvre une nouvelle partition

Le texte frappe par son mélange de pudeur contenue et d’acharnement, par son réalisme, par son refus de l’emphase et de toute fioriture. Les répétitions insistantes (dont Brigitte Giraud a conscience « oui je me répète, mais cela fait seulement vingt ans que je me repasse la scène ») loin d’être pure afféterie participent à la thématique du ressassement : revoir, réanalyser la(es) scène(s), interroger, se documenter, se remettre en question. Lancinante question, attente obsédante : un détail si infime soit-il, peut-il influer sur le cours des choses ? et la somme de micro-événements ou de décisions prises aurait-elle pu empêcher la mort ? « si je n’avais pas voulu vendre l’appartement » « si nous n’avions pas eu les clefs à l’avance » « si mon frère n’y avait pas garé sa moto » « si… » « si… » « si… » c’est le déroulé (avec l’emploi du conditionnel irréel du passé) de ce qui aurait pu être et qui n’est pas advenu, de ce qui n’aurait pas dû être et qui a été, c’est le constat de notre impuissance face à l’arbitraire -même si, après coup, nous pouvons nous approprier l’enchaînement de hasards !!!… Les deux chapitres consacrés à la moto japonaise semblent tout droit sortis d’un catalogue. Seraient-ils une entrave à la fluidité du flux mémoriel ? Ils s’inscrivent en fait dans une révolte (pourquoi un produit interdit dans le pays de fabrication, est-il commercialisé ailleurs ??) révolte dont la virulence serait masquée par le recours aux documents/descriptifs pour initiés !

Brigitte Giraud en quête perpétuelle de « sens » entraîne son lecteur dans l’entremêlement des enchevêtrements et des alternances ; des paragraphes courts, (dont certains réduits à une phrase isolée) ou plus amples souvent scandés par des reprises anaphoriques et à l’intérieur de ces mêmes paragraphes des phrases à l’énoncé laconique et des phrases plus complexes. Tout cela crée un tempo qu’accentue la disposition typographique qui fait la part belle aux blancs, aux pauses, ces silences dans la double respiration du texte et de la pensée. Vibration qui dans les dernières pages entre en résonance avec un hymne à l’amour, à la Vie !

Dans le passé recomposé s’invitent les déterminismes sociaux l’environnement qui dictent des choix de vie. Années 90. Deux jeunes installés dans la banlieue de Lyon, après avoir quitté l’Algérie. L’achat d’une maison correspond à cette période où « tout le monde achète vend spécule » et ils n’échappent pas à la règle. Brigitte Giraud à partir d’un détail exhume des pans entiers de leur passé, de leur mode de vie, de la répartition des « tâches domestiques », de leur amour pour leur fils Théo (auquel d’ailleurs le texte est dédié). Elle interpelle parfois le lecteur (vous savez) par de simples constats sur les changements de mentalité, ou les méfaits du libéralisme.

De la mémoire trouée, se détachera la silhouette d’un corps accroupi dans la salle de bains (toi près du sol moi debout en surplomb. Et ces épaules, ces biceps presque adolescents). Un corps vivant, torse nu, dos tourné.

Peut-être que les mots aident à conjurer le sort

-

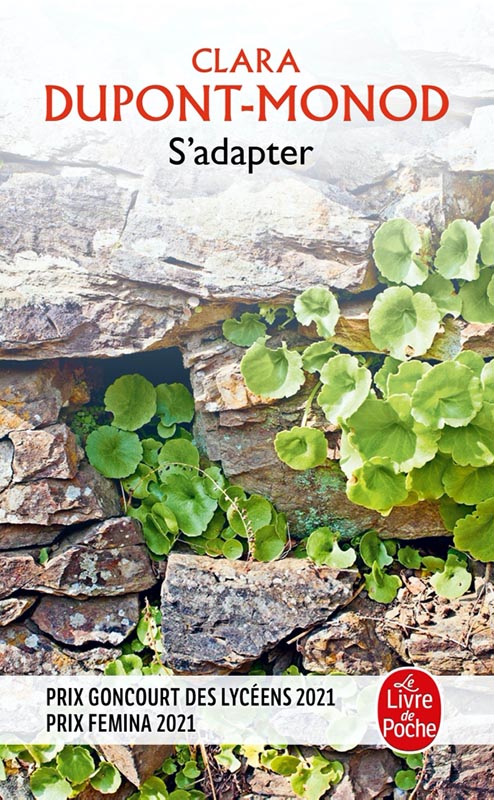

« S’adapter » de Clara Dupont-Monod (éditions Stock)

Colette LALLEMENT-DUCHOZE

Prix Goncourt lycéens 2021 - Prix Femina 2021 - Prix Landerneau 2021

Comment vivre au quotidien avec un frère « inadapté » ? un enfant toujours allongé, « aux jambes translucides et veinées de bleu » un bébé éternel condamné à ne pas voir ni saisir ni parler ? Comment l’aîné et la cadette ont cohabité avec cet être qui ne disposait que de l’ouïe et du toucher pour être au monde et comment le dernier, né après sa disparition, incarnera la renaissance d’un présent hors de la mémoire, c’est ce que nous donnent à entendre les vieilles pierresrousses de la cour de cette maison cévenole. Attachées aux enfants,elles ont été les témoins de leur histoire familiale ; narratrices, elles seront à même d’exhausser la tragédie au rang de mythe universel

Le titre du roman, à valeur programmatique, n’est pas anodin si on replace l’histoire dans un environnement précis. S'adapter, c'est faire avec et non contre les choses. Affirmait la romancière lors d’une interview. C'est pourquoi j'ai souhaité que le livre se passe dans les Cévennes. A la montagne, si vous ne faites pas "avec", vous ne pouvez pas survivre. La solidarité dans les petits villages de montagne est nécessaire à la survie de chacun. Dès les premiers paragraphes nous « accueillons » les invités qui pour fêter l’événement (la naissance de l’enfant) ont dû emprunter des routes sinueuses minuscules monter descendre arriver à ce hameau cerné par des vagues énormes, pénétrer dans cette cour « île protégée des tempêtes » jusqu’à la deuxième maison à la porte médiévale. Les montagnes sont les « matrones » qui se penchent sur le transat…

C’est que les gens sont d’abord nés d’un lieu et souvent ce lieu vaut pour parenté… En se promenant sur une draille avec sa sœur, le dernier constatera que « les gens d’ici ressemblent à leurs chemins »

Habiter là, cela voulait dire tolérer le chaos. L’aîné dans son intimité avec le frère « aveugle » a décidé d’être « ses yeux » : il lui « raconterait l’écume blanche du torrent, la montagne par-delà la cour, le rempart du vieux mur, les reflets cuivrés des pierres

Les occurrences du verbe « s’adapter » même si elles sont peu nombreuses ou relayées par des termes au sens similaire, vont scander les trois récits qui composent le roman. Trois récits, trois points de vue. Trois styles et trois tonalités particulières. La fusion de l’aîné avec son frère est évoquée avec lyrisme, tendresse ; la révolte de la cadette, contre la « fracture » d’une beauté apollinienne, avec une fougue et une violence insoupçonnées ; alors que le « dernier » tel un Sage est comme en « surplomb » il sait qu’il est né avec l’ombre d’un défunt.

Parfois un paragraphe, en une suite énumérative, sert de bilan conclusif (le dernier apprend ainsi de sa sœur les détails de l’existence de l’enfant) ou certains épisodes sont rapportés sous un angle différent, car ils ont été vécus autrement (cette remarque vaut surtout pour l’aîné et la cadette).

Mais d’un récit à l’autre, Clara Dupond-Monod perçoit le moment de « basculement » cette prise de conscience nécessaire à la « survie ». Pour ne pas perdre l’enfant définitivement l’aîné a promis « je laisserai ta trace » ; la cadette effondrée après la mort de sa grand-mère devient un désert froid un bloc de pierre ; elle va œuvrer à une forme de « réparation » (éviter la noyade de la famille). Et le commentaire des pierres -porte-parole de la romancière- à propos de sa métamorphose est très éloquent « elle s’adaptait sous nos yeux comme l’avaient fait son frère, ses parents et tant de gens avant eux, gagnant notre admiration. Le dernier qui souffre de l’indifférence de l’aîné à son égard, et faisant sien son précepte légué intuitivement « on ne peut partager un savoir hors norme qu’avec un être hors norme » se mue en démiurge du Verbe. En osmose avec les éléments, il capte les correspondances secrètes de la nature dans son territoire, or « son territoire » c’est son frère disparu

Et les pierres peuvent jouer le rôle d’oracles (prolepses en écriture) : l’aîné l’âme sanglée de peine a quelque chose d’apaisé ; la cadette trouverait quelqu’un qui lui apprendrait l’abandon (à signaler que seul ce personnage sera identifié par un prénom Sandro) ; déjà elle entend dans le roucoulement de la rivière non plus l’indifférence mais la permission

Dira-t-on un jour l’agilité de ceux que la vie malmène, leur talent à trouver chaque fois un nouvel équilibre, dira-t-on les funambules que sont les éprouvés ? c’est une question que (se) posent les pierres.

Le roman de Clara Dupond-Monod si délicat dans l’évocation des liens fraternels,n’est-il pas la réponse adaptée ???

La mère vient d’immortaliser par une photo la connivence entre l’aîné et le dernier, elle dit à voix basse au père

« Un blessé, une frondeuse, un inadapté et un sorcier. Joli travail »

Excipit lumineux !

-

« Un chien à ma table » de Claudie Hunzinger (éditions Grasset)

Colette LALLEMENT-DUCHOZE

Etre à la marge. Vivre en marge. Relier par un crayon le monde des marges et celui du centre ; dans ce coin perdu les bois bannis, - nom lugubre s’il en fut mais fragment d’holocène négligé par le capitalisme ; avec Grieg, le compagnon aimant de toujours ; apprendre et apprivoiser dans une interpénétration des règnes et des espèces ! Et voici que s’invite à sa table une chienne, baluchon de poils gris famélique. Rencontre épiphanique ! Yes, la chienne, gardienne du langage- ; et Sophie la narratrice iront « s’augmentant l’une de l’autre » Pacte tacite dans un monde à vau-l’eau. Présence tutélaire quand jaillit soudain l’incipit qui enclenche le processus de la Création et que triomphe la parataxe. Oui Sophie, la sœur de Janet Frame, citée en exergue et -royale connivence- le titre du roman comme écho à « un ange à ma table ». Janet l’oiseau migrateur, Sophie aux cheveux de ronces, aux yeux de mûres écrabouillées, à la voix d’oiseau ». Etrange étrangeté

Avec ses Buffalos argentées, un corps qui se déglingue (l’épithète déglingué revient en leitmotiv) la narratrice ne verse nullement dans la mélancolie. Le constat est certes amer « où étaient passés mes poignets de perce neige et mon cou d’hermine encadré de deux jolies oreilles si joliment féminines ». Oui certaines « choses » sont désormais impossibles à réaliser « fini les sommets. Fini les forêts. Fini de me lever à l’aube courir les grands cerfs » Mais si le monde est impitoyable s’il est troué rétréci sali il y a encore des merveilles, « entre ses mailles rongées » et des espèces non inventoriées …

Et pour qui sait écouter le chant du rouge-gorge « en suspens de ses larmes », apprivoiser une merlette, les mots des humains et les oiseaux ou plutôt leurs phrasés sont liés, issus du même fleuve Diversité. A nous de les capter dans leur authenticité !

Métamorphoser une soirée en aurore boréale en robe rose et verte. Dans le lit aux côtés de la chienne Yes et de Grieg, la vétusté dans son anarchisme même se drape d’une musique, celle d’une vibration : la respiration du Vivant (oh notre petite communauté ! we few we happy few we band of brothers)

Car il s’agit bien d’une Ode à la Vie où, en une suprême synesthésie, les notes de musique sont des couleurs, les anges de Giotto ont des ailes d’oiseaux, où la musique a un goût d’églantine, plus le goût du conditionnel passé de féerie à fond, où le vent a une tonalité lyrique. Et très vite le rythme des ramures va faire place au balancement des phrases, leurs ramifications à la syntaxe (ma main n’est plus formée de cinq doigts mais de quatre intervalles entre cinq doigts comme si en plus de la pratique de la marche j’avais incorporé quelque chose du feuilleté du liber des arbres. Et l’on comprend pourquoi Claudie Hunzinger dédie son roman à Stonehenge, alias Pierre Schoentjes, professeur de littérature à l’Université de Gand, spécialiste de l’écopoétique.Une de ses études se focalise sur la manière dont des œuvres prennent forme dans un lieu en même temps qu’ils intègrent une réflexion sur la façon d’habiter le monde, aux côtés des « locaux » mais aussi des arbres et des animaux.

Observatrice observée dans La Survivance, la narratrice de « Un chien à ma table » est cette femme ensauvagée et la chienne domestiquée, une gardienne. « on se complète » Sophie, une « femme veillée par son chien » Yes « cette émissaire de l’animalité pansait la femme qui revenait du monde sauvage » Gardienne du langage menacé (sous la table avec Thomas Bernhard Kafka); « je suis ta garde rapprochée »

A la mort de l’ânesse, Litanie, pas de lamento mais ce constat déchirant poignant « nous nous augmentions l’une de l’autre. Un constat qui définit aussi la quintessence de la relation Yes/Sophie

Un chien à ma table. Ce titre de l’aveu même de l’auteur est un titre généreux un titre qui dit « ici on accueille toutes les espèces à table, entrez les bêtes on est à table, on vous fait de la place »

Si je ne te regarde plus, tu disparais

On peut très bien écrire avec des larmes dans les yeux

- replica hublot big bang

- replica rolex

- rolex replica

- richard mille replica watches

- replica richard mille

- fake richard mille

- richard mille replica

- replica richard mille watches

- richard mille replica watches uk

- richard mille replica

- replica richard mille watches uk

- fake richard mille watches

- luxury richard mille replica watches

- swiss replica richard mille watches

- réplicas de relojes Rolex

- réplicas de relojes

- réplicas de relojes cartier

- réplicas relojes

- replica uhren

- rolex replica uhren

- luxus replica uhren

- répliques de montres rolex

- réplicas de relojes rolex

- fake rolex

- schweizer replica uhren

- gefälschte rolex uhren

- replica rolex uhren

- beste replica uhren

- replica rolex uhren

- rolex replica horloges

- replica horloges

- panerai replica horloges

- luxe replica horloges

- orologi replica panerai

- orologi replica rolex

- falso rolex submariner

- rolex replica watches

- replica watches uk

- patek philippe replica watches

- swiss replica watches

- replica watches

- rolex replica

- fake rolex watches

- luxury replica watches

- super clone watches

- répliques de montres rolex

- répliques de montres patek philippe

- fausses montres rolex datejust

- rolex replique montres

- répliques de montres rolex

- fausses montres rolex

- meilleure répliques de montres

- répliques de montres pour hommes et femmes

- boutique de répliques de montres

- répliques de montres

- répliques de montres suisses

- répliques de montres audemars piguet

- répliques de montres hublot

- répliques de montres rolex

- replica horloges

- réplicas de relógios

- cheap replica watches uk

- rolex replica watches uk

- fake rolex

- rolex replica watches

- Patek Philippe replica watches

- replica rolex watches

- swiss replica rolex watches uk

- hublot replica watches

- replica watches uk

- swiss replica watches

- replica watches

- Audemars Piguet replica watches

- rolex replica watches uk

- fake rolex watches

- rolex replica watches

- replica watches uk

- replica watches uk

- swiss replica watches

- replica watches

- luxury replica watches uk

- cartier replica watches

- Swiss replica watches

- replica watches

- omega replica watches

- replica watches uk

- luxury replica watches

- cheap fake rolex

- replica watches uk

- audemars piguet replica orologi

- orologi replica panerai

- migliori orologi rolex replica

- migliori orologi replica

- orologi replica rolex per uomo

- orologi rolex replica

- orologi rolex replica svizzeri economici

- orologi Rolex falsi economici

- orologi svizzeri replica Omega

- orologi omega replica svizzeri

- falso rolex sea-dweller

- orologi rolex replica di lusso

- svizzeri falso rolex

- falsi rolex submariner

- rolex replica horloges

- nep rolex horloges

- zwitserse replica horloges

- replica horloges nederland

- rolex replica horloges

- luxe replica horloges

- rolex replica horloges

- replica horloges nederland

- panerai replica horloges

- replica horloges winkel

- replica breitling horloges

- replica horloges

- omega replica watches

- omega replica watches

- swiss replica watches

- replica watches

- replica rolex watches

- patek philippe replica watches

- swiss replica watches

- répliques de montres Rolex

- réplicas de relojes Rolex

- rolex falsos baratos

- réplicas de relojes suizos

- réplicas de relojes para hombres

- mejores réplicas de relojes

- réplicas de relojes

- rolex replica uhren

- replica uhren

- breitling replica uhren

- schweizer replica uhren

- replica rolex uhren

- beste replica uhren

- replica uhren für herren

- omega replica uhren

- replica uhren für damen

- omega speedmaster replica uhren

- fake rolex submariner

- rolex replica uhren

- luxus replica uhren

- rolex day-date replica uhren

- replica uhren

- replica watches

- replica watches uk

- luxury replica watches

- swiss replica watches

- rolex replica watches

- replica rolex

- super clone watches

- fake rolex

- replica watches

- replica watches uk

- luxury replica watches

- swiss replica watches

- replica watches

- replica watches uk

- fake watches

- replica watches

- richard mille replica watches

- replica watches uk

- rolex repliky hodinek

- švýcarské repliky hodinek

- falešné rolex

- repliky hodinek v ČR

- falešné hodinky rolex

- švýcarské repliky hodinek rolex

- repliky hodinek rolex

- repliky rolex

- repliky hodinek omega

- falešné rolex datejust

- repliky hodinek breitling

- luxusní repliky hodinek

- repliky luxusních hodinek

- repliky hodinek rolex v Praze

- levné falešné hodinky rolex

©2003 - 2012 Art-Culture-France - Tous droits réservés Mentions légales | Partenaires & Publicités | Plan du site | Contact | www.mairie.com

![[Alternative text]](images/pubs/galerie_acf.jpg)